「三细六粗」指的是什么

2025-11-04 其他文章

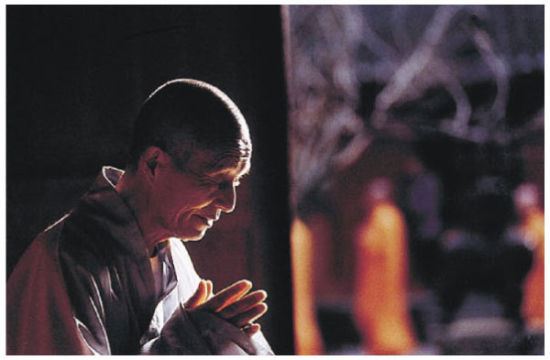

读过《大乘起信论》的佛子,会知道这段唱偈一念不觉生三细,境界为缘长六粗。偈中提到了三细六粗这个概念。佛教认为,三细六粗是由无明所引发的一系列心理和行为过程,对修行有着深远的影响,是需要觉察发现、截断体悟的根源。那么,三细六粗具体是什么意思呢?

粗细指什么

三细六粗,源自佛教《大乘起信论》,将无明不觉所起的生灭心分为细、粗两类。细:有三种非常微妙且不易察觉的相,它们是由根本不觉,即无意识产生的;粗:还有六种更为明显、粗显的相,是在与特定环境、情境相互作用时进一步产生的。

无论三细还是六粗,都是相的一种描述,都是由无明而起,并产生了无尽的烦恼:三细为根本无明,六粗则是由根本无明引发的枝末无明。

何谓三细六粗

三细

因为不觉悟,所以产生三种虚妄之相,这三种相与不觉悟的状态密不可分。其中,又分无明业、能见、境界三种相:

无明业相

这是真如在无明动摇下的原始状态,也是一切烦恼和苦难的起源。如同静止的湖面因风起而波动,真如之心也因无明的扰动而开始动摇,产生了最初的业相,是后续相的根源。

能见相

随着无明业相的动摇,心开始对外界有所感知,这种感知作用被称为能见相。它并非如肉眼般见物,而是极微细的认识作用,是对前一阶段无明业相的进一步发展和体现。

境界相

在能见相的基础上,对象随之显现,如同镜子照物,物象因镜子而得以呈现,误以为境界真实存在。是由主观作用而显现的客观对象,是众生沉沦迷惑世界的直接体现。

六粗

因为有了虚妄的境界,又会产生六种心理现象。这六种现象层层递进,最终导致轮回受苦:

智相

这是对境界相的误解和分别,将心内的幻影误认为是外在的真实。如同对镜中影像的执着,误以为其有实体,从而产生了爱与不爱、染与净等分别。

相续相

依于智相所起的善恶、爱憎等分别,逐渐加强,而对爱好之境感乐,对憎恶之境感苦,念头一个接一个不断涌现,继起不断,形成了相续相。

执取相

依相续相缘念苦乐境界,常住持苦乐之境,执着益深,遂起我执。这是众生在迷惑世界中进一步沉沦的开始。

计名字相

对前相住持执取益加深刻,且于所取之相,设种种名字、言句。这种对境界的命名和固化,使执着更加难以破除。

起业相

依于名字,寻名取相,造种种业。这是由命名活动引发的贪嗔等烦恼,进而导致身体和语言的善恶行为。起业相是众生在迷惑世界中造业的关键阶段。

业系苦相

系于善恶诸业,感生死逼迫之苦,不得自在。这是众生因业力所系而遭受的苦难,也是轮回无穷的根源。

一念不觉是祸首

无论三细还是六粗,根本都是因一念不觉而起。迷时,凡夫的真如佛性便被妄念遮蔽,陷入心随境转的泥潭,产生各种烦恼。因此,修行者只有通过修止观,保持觉察,才能保持身口意三业清净。从粗到细,逐渐将起心动念,了了分明,最终对治烦恼。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈