什么是禅?满天星斗、运水搬柴

2025-11-04 净慧法师

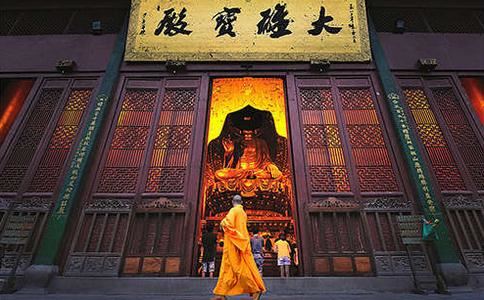

运水搬柴,处处流露禅机

我们的生活充满着禅意和禅机,所谓神通及妙用,运水与搬柴,但大多数人由于自我封闭,意识不到他本身具有体验禅的潜能,这就叫做百姓日用而不知。这里我们不妨拈两则古人以日常生活为契机而说禅、悟禅和行禅的公案,应该有助于加深对生活禅的理解。

晚唐时期有一位龙潭和尚,他的师父是天皇道悟禅师。他在师父身边呆了很长时间,天天侍候师父。他觉得日子一天天过去了,师父并没有给他指示禅机心要。

有一天,龙潭和尚向师父发问道:某自到来,不蒙指示心要。他师父却说:自汝到来,吾未尝不指示心要。龙潭问:何处指示?师父说:汝擎茶来,吾为汝接;汝行食来,吾为汝受;汝和南时,吾便低首。何处不指示心要?龙潭听了师父的开导,低头良久不语。

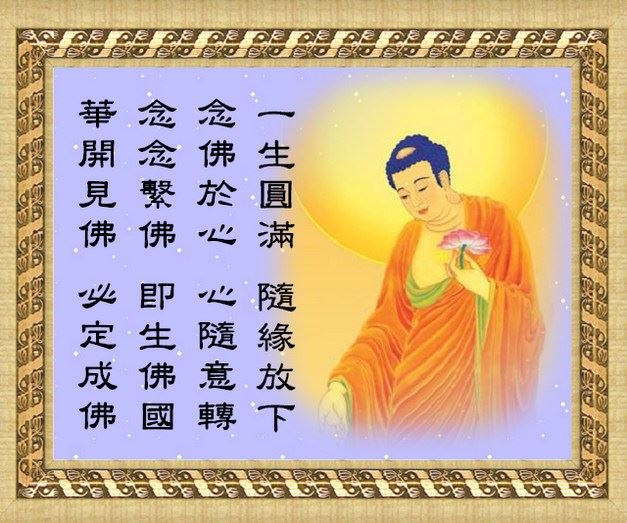

师父说:见则直下便见,拟思即差。龙潭在师父逼拶的这一瞬间,不容思量卜度,当下心开意解,悟道见性了。于是他又进一步请教师父:如何保任?师父说:任性逍遥,随缘放旷,但尽凡心,无别胜解。

这则公案清楚地告诉我们这样一个事实:作为禅者的生活,它处处都流露着禅机,学人只要全身心地投入进去,处处都可以领悟到禅机,处处都可以实证禅的境界。同样重要的是,这则公案还告诉我们悟后的保任功夫是但尽凡心,无别胜解。

在生活中体验禅的关键所在是要保持一颗平常的心,所谓平常心是道。下面的一则公案所包含的深刻内容,对怎样在生活中保持平常心或许会有所启发。

有源律师问慧海禅师:和尚修道还用功否?师曰:用功。曰:如何用功?师曰:饥来吃饭,困来即眠。曰:一切人总如是,同师用功否?师曰:不同。曰:何故不同?师曰:他吃饭时不肯吃饭,百种须索;睡时不肯睡,千般计较。所以不同。

禅者的吃饭、睡觉与一般人的吃饭、睡觉有着这样大的差距,这就是我们还不能在穿衣吃饭的日常生活体验禅的根本症结所在。我们如果去掉吃饭时的百种须索和睡觉时的千般计较,我们当下就可以与历代禅师同一鼻孔出气。

满天星斗是禅吗?

生活中的禅是如此灵动和现成,自然界又何尝不是呢?如果满天星斗不是禅,释迦牟尼佛就不可能因睹明星而觉悟成佛;如果潺潺流水不是禅,洞山良价禅师就不可能因过小溪睹水中影而打破疑团,落实人生;如果郁郁黄花不是禅,灵云禅师也不可能因见桃花而开悟。

大自然到处都呈现着禅的空灵与恬静、悠远与超越、真实与现成,所以陶渊明能留下采菊东篱下,悠然见南山的千古绝唱,苏东坡能留下溪声尽是广长舌,山色无非清净身的禅苑清音。在中国古典诗词的汪洋大海中,深含禅意的佳篇名句俯拾即是。像王维的行到水穷处,坐看云起时。

宋代一位比丘尼的悟道诗:尽日寻春不见春,芒鞋踏破岭头云。归来偶捻梅花嗅,春在枝头已十分。特别是苏东坡的《琴诗》,直接就是老僧谈禅,空灵绝妙:若言琴上有琴音,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?天公造物,缘灭缘生,无处不呈现着禅的生命。

昔有座主问南阳慧忠国师:古德曰:青青翠竹,尽是真如;郁郁黄花,无非般若。有人不许,是邪说;亦有人信,言不可思议。不知若何?师曰:此盖是普贤、文殊大人之境界,非诸凡小而能信受。皆与大乘了义经意合。

故《华严经》云:佛身充满于法界,普现一切众生前,随缘赴感靡不周,而恒处此菩提座。翠竹既不出法界,岂非法身乎。又《摩诃般若经》曰:色无边故,般若无边。黄花既不越于色,岂非般若乎?此深远之言,不省者难为措意。

在禅者的心目中宇宙是完整的,精神与物质是一体的。所以禅者认为何处青山不道场,四时美景充满禅机:春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,若无闲事挂心头,便是人间好时节。

我们的生活到处充满着禅意与禅境,我们每个人本来都应该生活得非常轻松愉快、潇洒自在,但我们大多数人并没有这种感受,相反地,都觉得生活得很累,很累。

是什么原因呢?实在是我们的闲事太多太多了,所以才觉得人间没有好时节。如果我们从生活中找回禅的精神(其实它从来没有离开过生活),让生活与禅打成一片、融为一体,我们的生活便如诗如画,恬适安祥了。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈