面对别人的谩骂,我们有两种选择

2025-11-02 净界法师

佛言:有人闻吾守道,行大仁慈,故致骂佛。佛默不对,骂止。问曰:子以礼从人,其人不纳,礼归子乎?对曰:归矣。佛言:今子骂我,我今不纳,子自持祸,归子身矣。犹响应声,影之随形,终无免离。慎勿为恶。

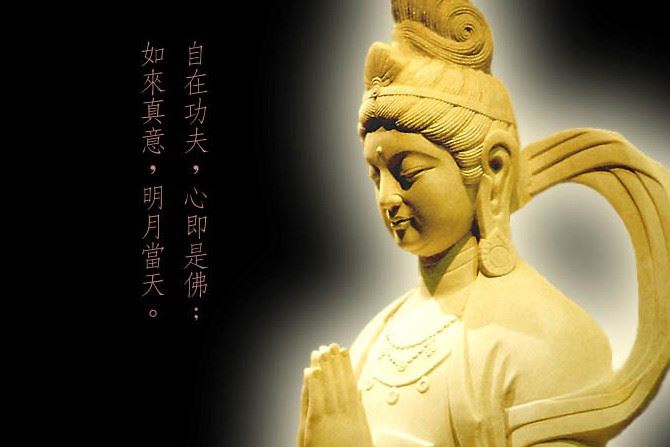

身为大智慧的佛陀,他内心安住在两种功德上:

一、守道:这道是般若智慧,佛陀内心能正确不颠倒的观察生命的因缘。

二、行大仁慈:佛陀大慈大悲,帮助一切有情众生。以上两种功德都是值得赞叹的,佛陀内心安住在清净的智慧与慈悲中,他的身口意已没有任何的过失,但颠倒众生还是会毁谤他。佛陀如何面对这因缘呢?佛默不对,佛陀所采取的行动是默然不回应。

瞋骂不是单方面的,一个碗敲不响,所以佛陀不响应,对方的瞋骂就停止了。等到对方心平气和,佛陀问对方说:子以礼从人,其人不纳,礼归子乎?若你准备礼品赠送对方,对方不接受,这礼品最后是否回归于你?对曰:归矣。送礼给对方,对方不接受,礼物当然回归于我。佛言:今子骂我,我今不纳。子自持祸,归子身矣。

你现在以恶劣言词骂我,本来是想伤害我,但我对你骂人的言词不受。不受是修行人的智慧,佛陀内心游于甚深法性三昧,他能不着于外境,则对方所骂的言词,终将归于自身。犹响应声,影之随形,终无免离。犹如在空谷中发出音声,一定有回响。这是譬喻说,自己若造恶因,这恶因一定会给自己的生命召感痛苦的果报,这就是响。或如影随形,形是所造的恶因,影是恶果,恶因必召感恶果,所以慎勿为恶。

这里经文开示,在末法时代修学圣道,我们会显得与众不同,因为我们不想与颠倒众生同流合污,这时别人见我们断恶修善,会产生嫉妒心而想破坏我们的修行,这时我们有两种选择:

一、受:前面第六章忍恶无瞋的方法是接受,接受以后再思惟因缘,思惟随缘消旧业,更莫造新秧;或思惟这个人是我的善知识,他是来成就我忍辱与宽容的功德。

二、不受:自己也可以直接选择不受,骂不骂是由他,受不受是归自己,我们不一定要接受,也可以选择不受。若要选择不受,心中必须有法宝的摄持,否则无法不受。前面对恶因缘是偏重在观,先接受,再用观想的方法来化解;这里的化解障碍是偏重在修止。

净界法师:佛说四十二章经

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈