海涛法师:修行经验

2020-04-06 海涛法师

净土宗的戒律观

时间:2013年11月12日晚上六点三十分

缘起:净勇师、净灿师、净超师、净敬师、净灯师、净华师第六位新戒谢戒,慧净上人开示如下。

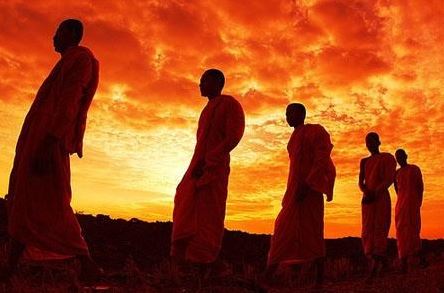

首先,恭喜大家受戒回来,成为一个如实的出家人。

受戒,是出家人最基本的身份代表,至少要受过沙弥戒,或者式叉摩那戒;出家没有受戒,严格来讲不算是出家人。我们是专修净土法门的,对净土法门的戒律观,我分五点说明。

第一点,持戒不依戒

持戒是出家人最基本的生活与修行。在佛陀时代还没有宗派之分,只要是出家人都要受戒、守戒,以戒为本。佛教到了中国分为八宗,而八宗也都必须要受戒、守戒。

八大宗派之中除了净土宗,其他宗派都是圣道门,属于自力难行道,不是他力易行道。我们是净土门,属于他力易行道,所以我们是持戒不依戒。

圣道门之各宗各派,都要受戒、持戒,而且要持戒清净;之后由戒生定,由定发慧。戒定慧是圣道门的过程,戒又是圣道门的基本功,所谓“戒为无上菩提本,应当一心持净戒”;没有戒,就谈不上定和慧。修圣道门是靠自力——靠自力修戒定慧三学,三学成就而了脱生死,成就佛果;但持戒清净很困难,无戒则无定慧,无定慧则不能了生死成佛道,这样就失去了出家受戒的终极目的。

但是,即使持戒清净也还不是解脱,因为那只是基本而已。戒是防非止恶,防止三业之中的身业与口业;而意业要靠定,成佛更要靠定与慧。

对净土宗的出家众来讲,也是要受戒、守戒;但即使持戒清净,也不靠戒的功德,不依靠戒到极乐世界,而是完全依靠弥陀救度,依靠弥陀名号。所以对净土宗的出家众来讲,对戒律,是持戒但不依靠戒。

第二点,持戒之精神

即使受了戒,不管是比丘戒、比丘尼戒,还是沙弥戒、沙弥尼戒,我们能做得到吗?即使做到,又能做到几分呢?其实我们是做不到的。老实讲,如果能够不犯根本大戒,可说已经是阿弥陀佛了。事实说来,即使受了戒,我们也有意无意地在犯其他的戒,乃至根本大戒。

戒,是佛陀二千五百年前在印度,随着当时时节因缘,也就是当时的人、事、境、物而制订的种种戒律。现在时空遥隔这么久、这么远了,虽然很多戒条未必适合现代,或适合当地;但基本上大部分还是我们所应该遵守的──其实我们也做不到。

印光大师专修净土法门,对净土法门的戒律作了一个“戒律观”,很简单,也很扼要,就是“粗持重戒,老实念佛”:这个就是净土宗不论出家、在家所应该遵守的。

可是我们还是有意无意地会去犯,那怎么办呢?一方面,戒是二千五百年前所制定出来的,一方面我们又做不到,所以就是持“戒之精神”。也就是说,持守戒的精神。戒的目的,是要我们生活简单朴实,语言诚恳和蔼,威仪安详稳重;要我们恒常观心,防非止恶;要我们诸恶莫作,众善奉行。我们就掌握这个精神,体会这个精神。

既然要诸恶莫作,众善奉行,那不管戒律有规范到的条文也好,没有规范到的也好;凡是恶的,凡是非的,凡是在此时、此地、此人,现在的时间、时段,现在的空间、环境,现在的人事,不应该做的,即使戒律上没有规定,我们也不可以去做:这个就是把握着戒的精神,持守着戒的精神。

不然戒条里面很多已是不合现在的时空,我们要怎么去遵守?这是第二点,持“戒之精神”。

第三点,戒如照妖镜

我们面对戒条——这个不能做,那个不能犯,我们有心去持守,但无力持守。所以戒条无形中就像一面照妖镜,照出我们凡夫的本性、本来人。

善导大师在《观经疏》中说,我们都有佛性,可是“垢障覆深,无由显照”;又说我们是“罪恶生死凡夫,无有出离之缘”。这两段话,可以说是惊天动地,惊心触目!

有佛性,可是被贪瞋痴深重地覆盖着,无法显现,那注定永远没办法成佛;“现是罪恶生死凡夫,无有出离之缘”,那肯定永远都在六道里面。六道中,得生人天是很稀少的,往往都是在三恶道;那岂不是更让我们仰天伏地,嚎啕大哭,甚至无声无泪、无法形容地伤恸至极!所以看到这两段法语真的是惊天动地,触目惊心。

那善导大师所讲的是真的还是假的?我们以戒律来检讨我们的身心,就知道善导大师所说的没有错。

戒,我们持不清净,即使持清净了也不能解脱。也就是说,戒是世间法,世间法不能解脱,出世间法我们更做不到,所以我们注定无有出离之缘。所以有受过戒,了解戒的条文,才晓得我们是罪恶生死凡夫。那这样怎么办呢?有这样的深信,这样的罪恶观,就能够很容易地体会弥陀的悲心救度,而全身心地通身靠倒弥陀的救度,成为机法二种深信的念佛人。所以说戒就好像照妖镜。

第四点,往生(念佛)胜持戒

若念佛往生,在家胜出家;不念佛往生,出家输在家。意即:能够念佛往生极乐世界的话,则在家人胜过出家人;不能念佛往生极乐世界,即使是出家人持戒清净,乃至高僧大德,都不如往生极乐世界的人。因为念佛往生极乐世界不但脱离轮回,而且能够成佛。

持戒的目的就是为了奠立基础,进一步修定、发慧,目的就是为了脱生死;但却由于不能持戒清净,而不能了脱生死,还有下辈子,还有轮回。这样危险就很大,往往堕落三恶道,所谓“从天生地狱”“一失人身,万劫难复”“佛袈裟下失人身,重得人身有几人”,往往不是钉床火柱,就是牛胎马腹。

所以,虽然出家可贵,受戒、持戒更可贵;但对我们来讲,有最高无上可贵的,就是善导大师所讲的:“一向专称弥陀佛名”,而“切愿往生弥陀净土”,这是最高无上的可贵。

《观经》里说:若念佛者,即是芬陀利花。佛陀以“芬陀利花”赞叹念佛的人,不以“芬陀利花”赞叹受戒、守戒的人。

《大经》也说:“其有得闻彼佛名号,欢喜踊跃,乃至一念,当知此人为得大利,则是具足无上功德。”念佛能具无上功德,但持戒不能。

第五点,贤能非戒腊

净土宗的教团是依贤能为主。“贤”就是品格、品性,修为、修行。“能”就是能力,如思惟的能力,语言的能力,办事的能力。我们是依贤、依能,即所谓“选贤与能,讲信修睦”;不依戒腊。

也就是说,净土宗是讲平等的,所谓“五乘齐入”,不分是比丘、比丘尼,沙弥、沙弥尼,也不分在哪里出家;只要进到我们这个道场,每个人都是常住众,彼此平等平等。所以,不分男众、女众,不分出家长、出家短,或受戒长、受戒短,是受什么戒——这一些都不分;只要是贤能的,就能普受敬重,就能获得重用,职位就排在前面:我们就是持这个观念与作法。

受戒之后才晓得,自己是“罪恶生死凡夫,无有出离之缘”,“垢障覆深,净体无由显照”,即使持戒也持不清净。就像道绰大师所讲的:“纵有人天果报,皆为五戒十善能招此报,然持得者甚稀。”道绰大师所处的是隋唐佛教黄金时代,持得者都已经很少了,何况是末法时代呢?末法时代无论出家、在家,“若论起恶造罪,何异暴风駃雨”。所以我们出了家、受了戒的人,更应该要有惭愧心、谦卑心。

这样的话,就回归到我们的《宗风》──对弥陀恭敬信顺,对他人恩慈体贴,对自己谦卑柔和。受戒之后,更要尽量对他人恩慈体贴,对自己谦卑柔和;同时让美归功,分怨共过。所以对于《宗风》所讲的“对他人恩慈体贴,对自己谦卑柔和”“让美归功,分怨共过”,希望大家能够彻底地学习,尽量做到。

受戒回来了,不管男女老少,智愚贤劣,都是人天师范──但实在是很惭愧,一点都称不上。那至少要像《宗风》所讲的,“凡事守大体,有分寸”,安守自己的本位、本分,而在思维上要得体,要守大体、有分寸;在言语上也要得体,也要守大体、有分寸;在举止上也一样。思维见解、为人处事都要守大体,不要胡思乱想,不要起情绪。如果能够平静、理性,就能够生长智慧,就能够晓得应该怎么说、怎么做。

今晚就谈到这里。南无阿弥陀佛。

2024-02-04 21:56微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈