注意力缺陷:被卡住的聪明人

2014-07-02 生活哲理

很多人终生都在和未被识别的ADD作抗争,而他们并不知道自己究竟是怎么了。2013年美国人的平均注意跨度是8秒,这个数字在2000年是12秒,而金鱼的注意跨度是9秒。因而我们正成为“数字时代的金鱼”。

即使是ADD患者自己不断地下决心,锻炼自己的意志力。在布朗看来,这样的努力也是徒劳的,因为ADD是大脑神经发育迟滞或受损而引起的精神疾病。图/AFP

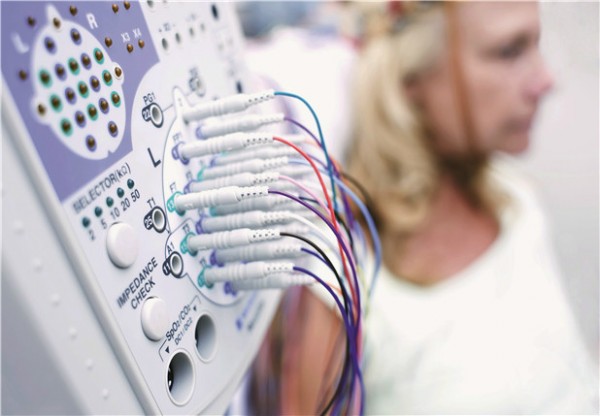

3月3日,英国伦敦,9个月大的里奥参加了一项脑电波实验;工作人员给他不同的物体以吸引他的注意力,同时测试里奥在认知不同事物过程中脑电波的异同。图/CFP

注意力去哪儿了

本刊记者/钱炜

北京大学精神卫生研究所(简称北大精研所)的儿童精神科占据一处独立的空间。看着一群蹦蹦跳跳、吵吵闹闹的患儿,赵飞难以回想起自己儿时的表现与眼前这些孩子有什么相同。可是,医生给他的诊断注意缺陷障碍(ADD)让他忽然觉得,大学毕业以来所遭遇的种种挫折好像都有了答案。

赵飞的主治医生钱秋谨是北大精研所儿童精神病学研究室主任,这位以研究和治疗儿童多动症为专长的医生,近几年才开始接触一些成人患者,她是国内为数不多的诊治成人ADD的专家。在网上的患者互助群里,钱秋谨的名字不断被提起,成为这个小众群体趋之若鹜的名医。

成人ADD患者不得不去儿科“装嫩”的原因是,在国际的精神疾病分类中,成人ADD还不是单独列出的病种。但由于ADD与儿童多动症是“近亲”,所以受注意力问题困扰的成年人,只能去北上广等大城市精神病医院的儿科求医。

被“卡住”的聪明人

2009年年底,赵飞再一次面临被解雇的危险,这样的情况已是第3次了。他毕业后的第一份工作,就因为总是不能按时完成任务而被解雇。这一次,入职不到5个月,他就故态复萌。

面对这名看起来挺机灵的小伙子,经理决定再给他一次机会,让他从写代码改做文案。为了不让自己分心,赵飞申请了一台不能上网的电脑。尽管如此,他一整天对着电脑出神,还是无法真正投入到工作中。最终,赵飞还是被解雇了。在和他的最后一次谈话中,经理说了一句如今看来颇有预见性的话:“这可能是你基因的问题。”

再次丢掉工作后,赵飞在家宅了一年多。一天,他在豆瓣网上看到一个“ADD讨论小组”,才第一次听说“注意缺陷障碍”这个名词。一开始,他不以为然,觉得将个人的挫折归结为一种病是“矫情”。直到有一天,一位组员列举了“ADD患者的50条典型症状”,他对照后发现,自己竟然符合其中的40多条。吃惊之余,他感到有必要去医院搞清楚自己到底是怎么了。

初次就诊时,赵飞做了一个“韦氏智力测验”,结果,分数高达126。据统计,智商高于120的就算超常,在人群中只有5%;高于130的就属于极超常,只有2%。钱秋谨说,“各种智商水平的人都有可能患ADD,但是,能主动来求医的患者大多都是高智商、高文化水平的,因为只有这样的人,才有可能接触到ADD这个概念,而且会因为自己的学业、事业受挫而寻求帮助。”

对注意缺陷的认识的确是从儿童开始的。那些有长期坐立不安、过分冲动行为障碍的孩子,最初被认定为儿童多动症。到了1970年代,医学界发现患多动症的孩子中很多人根本无法专心听讲和做作业,于是加上“注意缺陷”来更准确地描述这种儿童精神疾病,即“注意缺陷多动障碍”(ADHD)。其中一些孩子仅仅表现为长期的注意力不集中,并没有明显的多动症状,这种情况又被定义为ADD。

很长一段时间里,人们都认为ADD是儿童才会得的精神疾病。1976年,美国犹他大学的伍德教授首次报告了成人ADD,从那时起,医学界才逐渐认识到成人中也存在注意缺陷问题。据研究,历史上很多名人,像丘吉尔、莫扎特、爱因斯坦都有患ADD的嫌疑。而奥运游泳冠军菲尔普斯、美国捷蓝(JetBlue)航空公司创始人戴维尼尔曼,都被明确诊断并承认患有ADD,他们也因而成为患ADD人群励志的榜样。

钱秋谨记得,她遇到的第一个成人ADD患者,就是一位事业上小有成就的年轻人。这名患者创办了一家公司,他思维活跃,富于创意,但常常丢三落四,做事缺乏条理,生活上一团糟。钱秋谨对他说:“看来你只有一名工作秘书还不够,还需要一个生活秘书。”由于缺乏自我管理能力,ADD患者往往需要得力并有耐心的人来肩负照料、督促他们的任务。这个人,起初一般是父母,后来可能是同学、妻子/丈夫或者助手。一些患有ADD的人之所以也能取得成功,有很大一部分原因,正是他们幸运地拥有这样的“后援团”。

美国耶鲁大学医学院注意力及相关疾病诊疗中心副主任托马斯布朗长期研究ADD/ADHD。他今年出版了一本名为《聪明被卡住》(SmartbutStuck)的新书,该书通过15个他诊治过的病人的故事,描绘了那些智力超群的人所遭遇的注意缺陷问题。

布朗在接受《中国新闻周刊》采访时说,70%的儿童ADD/ADHD患者都会将问题带入成年期。值得注意的是,另一些人在童年时期并未被发现有ADD/ADHD的症状,而他们进入青春期或成年后,在面对人生更多、更复杂的挑战而无法应对自如时,才暴露出症状。“现实中,很多人终生都在和未被识别的ADD作抗争,而他们并不知道自己究竟是怎么了。”

据估算,美国大概有4%~5%的成年人患有ADD。考虑到现有针对成人ADD的诊断标准还不够完善,布朗认为,这个数字是对实际情况的低估。

3月14日,天津汇森中学,一位学生在注意力训练课上闭目调息。该课程的开设主要为改善学生中存在的注意力不够集中或集中时间较短、上课走神、写作业磨蹭等问题。图/IC

“精神的阳痿”

对于ADD患者来说,生活就像是通过望远镜来观赏的一场篮球赛,他们只能看到全场的一个局部。有时候,这架望远镜对一个点盯得太久,而遗漏了同时在赛场内其他地方的更重要的动向;有时候,望远镜会随机地从一个观测点跳到另一个点,却看不到球和关键球员在哪儿。在《聪明被卡住》一书中,布朗这样描述ADD患者的状态。

赵飞认同这样的描述,他觉得,那正是自己日常的经历和感受。

上午9点半到公司。按计划,他需要继续写一些代码,完成一份工作周报,并且为明天的会议准备材料。可是,一坐到电脑前,他并不急于立即着手做以上任何一项工作,而是开始回邮件、QQ聊天、看新闻。

10点半,赵飞终于觉得该做点儿正事了,他开始为明天的会议做准备。转眼就是下午。午后的办公室弥漫着困乏之意,他冲了一杯咖啡,然后边喝咖啡边和同事说笑话。这时候,QQ群闪动起来,ADD小组的网友问他怎么去看病,他连忙回复。

此时已是下午3点。他努力提醒自己把注意力集中在写代码上,可是电脑屏幕右下角蹦出的一则娱乐新闻又吸引了他。看完这条八卦新闻,他又顺手点开微博,看看大V们对此事的评论,此时他已经将代码抛在了脑后。很快,就到了5点半下班的时间,预定的代码工作量没有完成。工作周报还没有开始写,当天的三项任务中,只草草完成了一项。

ADD患者的一天又一天就是这么在不知不觉中度过的。一天下来,除了该做的事没有做,其他的事,他们实际上做了许多许多。尽管知道写代码对自己保住饭碗很重要,可是赵飞依然无法集中精力去做这就是ADD的重要特征:他们的问题不是“不想”去做什么,而是尽管意识到事情的重要性,却仍“无法”去做。布朗把他们的这种状态描述为“精神的阳痿”除非事情真正令他们感兴趣,否则无法打开注意力的“开关”。也有人形容说,要想让ADD患者开始做事,除非拿一把枪顶着他的脑袋。

布朗曾遇到过一位在医院重症监护室工作的护士,她的工作一直干得十分出色,可是当她被升职为护士长后,要做的事变成了组织和参加会议、制定工作计划、订购各种医疗用品、协调人员矛盾等等,这让她难以应付,心力交瘁,出现了ADD症状。这位护士最终接受了布朗的建议:辞去管理职位,回到直接护理病人的工作重症监护室的护理工作刻不容缓,时刻紧张得如同“有一把枪顶着脑袋”,她的症状因而消失了。

赵飞也不是在所有的事情上都分心。在当天的3项工作任务中,他最先着手完成的是开会的准备工作。这是因为他喜欢开会,开会时的互动可以激发他的思考。这就是ADD患者的一项重要特征:他们往往在“应该做”的事情上分心,但对于“喜欢做”的事情,却有持久的专注力。比如,一个对工作难以集中精力的人,可以在修理家电、打电子游戏、打篮球等事情上达到忘我投入的境界。能够让赵飞集中精力坚持做下去的事情还有弹吉他,尽管他在公司拖拖拉拉总是完不成任务,可是回到家却能练习三个小时的吉他,手指磨破了皮又结出了茧子。

ADD患者的种种表现,往往被认为是“意志力缺乏”问题。即使是ADD患者自己也会不断地下决心,锻炼自己的意志力。而在布朗看来,这样的努力是徒劳的,因为,ADD是大脑神经发育迟滞或受损而引起的精神疾病。

注意力的科学

能够证明ADD具有生物学基础而非单纯意志力问题的证据之一,是它的遗传倾向。赵飞的ADD就很可能遗传于他的母亲。在自己被确诊以后,他就曾将医院的诊断量表带回家给母亲做。结果她的分数是40多,比赵飞还高出十几分。在国际上,近30年的20多项相关研究表明,ADD的平均遗传率为76%。

根据布朗在书中的介绍,注意缺陷与大脑“执行功能”受损密切相关。执行功能通过一个区分事务优先次序、整合与调整其他认知功能的大脑回路,而提供“自我调节”机制。执行功能受损的人,就相当于一个试着准备一桌饭菜却缺乏条理的厨师。在纷乱的工作环境里,赵飞就是这名“有动机却没条理”的厨师。

执行功能约有10种,包括时间管理、反省认知、感情自我调节等,其中最核心的是工作记忆。如果赵飞想把注意力投向并专注于某个预先设定的目标,例如他要在人群里寻找一张面孔,在搜寻目标之前,就得先具备对这个目标的记忆。这一路径就是工作记忆。1997年,心理学家和顶尖的ADD研究者罗素巴克利提出一个大胆猜想:与ADD有关的很多问题可能都是工作记忆缺陷所致。如今,大量科学研究已经表明巴克利是对的任何在控制注意力方面存在障碍的人,都可以被归结为在记忆要关注的对象方面存在障碍。

工作记忆是一个晦涩的脑科学术语,瑞典卡罗林斯卡学院的认知神经科学家托克尔克林贝里,几年前写了一本生动易懂的科普书来阐述这一概念,名字叫做《超负荷的大脑》。简单地说,工作记忆是人们在处理复杂任务时能够记住信息的能力,包括利用以前的经验来完成眼下的工作,或者对未来问题做出解决计划。打个比方,工作记忆相当于计算机的内存再加上文件管理器和搜索引擎。

克林贝里领导的研究小组发现,患有ADHD的儿童不仅工作记忆容量较小,而且这种情况会随着年龄的增长而不断恶化。如果把注意力比作聚光灯,那么它的“光源”就是人的大脑顶叶与额叶,正是这一部位决定了工作记忆的容量与水平。而相关研究表明,ADD患者的大脑额叶与顶叶中那些与工作记忆直接相关的脑区,显着地小于正常人群。此外,他们的多巴胺系统一个对工作记忆非常重要的脑内神经递质网络,也有轻微的异常。

根据神经科学对ADD的上述解释,目前ADD的治疗就是从多巴胺入手的。和一般人的想象有所不同,临床上治疗ADD这类看起来过于“活络”的大脑,用的不是镇静剂,而是兴奋剂。这类叫做中枢兴奋剂的药物原理是:增加在大脑的神经传导中起重要作用的神经递质,从而让患者能够集中精力、控制冲动。

对于ADD来说,药物的作用就像给近视眼佩戴眼镜拿掉眼镜就看不清了,同样,治疗ADD的药效也会在服药几个小时后就消失。因此,在医学上解决注意力障碍问题的征程还远未抵达终点。

钱秋谨说,ADD是多个基因共同作用并相互作用的结果,但每个基因只发挥微小的作用。除了遗传基因外,造成ADD的环境因素也占了20%左右,这些因素包括产前、产后、产中的经历,如铅暴露、孕妇滥用酒精或吸烟等。最新科学研究表明,大脑额叶区域的更多部位都与执行功能有着千丝万缕的关系,而自闭症、精神分裂症的研究发现,它们也与额叶受损有关。

实际上,科学对于人类大脑的了解仍十分有限,ADD真正的致病机理至今还不清楚。去年,美国刚刚启动了一个堪比人类基因组计划的“脑活动绘图”计划。等这个为期十年的计划完成之时,也许人类能够对自身的许多精神问题有较为清晰的理解。而在此之前,ADD和其他人类的精神问题一样,必然面临种种争议。

争议ADD

“父母为孩子主动寻找注意缺陷障碍诊断,以解释孩子学习失败的原因;成人为他们自己寻找,以解释自己人生的失败。当注意缺陷障碍的诊断没有带来痛苦,而变成一种‘灵药’的时候,这就不仅仅是临床的疾病而已了,它已成为一种社会文化现象。”

在2009年出版的《大脑总指挥》一书中,纽约大学医学院临床神经学教授埃尔克诺恩高德伯格这样写道。他戏言,如果有人要举办“过去十年疾病之首”,那么ADD/ADHD很有希望夺冠。这一势头在最近更加明显:2008年~2012年,美国寻求ADD临床诊断和接受治疗的成人已经增长了53%,年轻的ADD患者数量相比过去更是翻了一倍。对此,《纽约时报》最近连续发表了数篇报道,指出ADD存在过度诊断问题。

相比之下,中国的情况则刚好相反,ADD的概念还没被大众所熟知,成人ADD的临床诊断尚未充分展开,以至于需要帮助的人们只能跑到儿科诊室去“借光”。很多可能患有ADD的大学生和年轻人,还像当初的赵飞一样,沉浸于对自己“意志薄弱”的自责与人生失败的沮丧里。

即使是那些最终被确诊的患者,他们中的很多人也是在看其他精神疾病的过程中,慢慢被发现有注意缺陷问题的。在豆瓣网“ADD小组”里,网名“开飞机的蜗牛”的成员先是遭遇了一次惨痛的失恋,并因此而生病,等身体的病好了以后,心理落下了病根儿。她在北大精研所起初被诊断为抑郁症,医生向她推荐了一些心理学方面的书,其中一本就是关于ADD的。她看后感到自己有ADD的倾向,最终经钱秋谨确诊为ADD。取“开飞机的蜗牛”这个网名,意思是“思维飞得像飞机那样快,但却缺乏执行力,行动像只慢吞吞的蜗牛。”

在豆瓣网的“战拖会”里,8万组员通过自助克服“拖延症”,然而,拖延症并不是一个医学上病名,它只是各种不同类型的心理疾病造成的一种结果。会员“高地清风”有严重的拖延症,“战拖”现在已经成了他的“事业”。经过医院确诊,“高地清风”的拖延症其实就是ADD造成的。像他这样的情况,在拖延症中占有很大的比例。

这种复杂的局面折射出另一个问题:ADD在成年人身上隐藏得较深,往往以抑郁症、焦虑症等精神疾病的面目出现。钱秋谨说,80%的ADD成人患者终生至少患有一种其他的精神障碍,发生率是一般人群的6倍,主要包括情感障碍、焦虑障碍、抽动障碍、人格障碍和物质滥用等。实际上,即使是其他精神专科的医生对ADD也不是很熟悉,在诊断时,他们很容易只根据表象来判断,而忽略了海面下的冰山。

在被全世界精神科医生视为圣经的《美国精神疾病诊断及统计手册》(DSM-5)里,列出了ADHD诊断标准的18项症状。按规定,只要满足其中5项就可以确诊。这个标准也遭到了一些专家的批评,他们认为,这样的诊断标准太宽泛,任何一个人,只要有磨蹭、健忘、爱发脾气等症状,就有可能被贴上“精神病”的标签。

实际上,不仅是ADD,对所有精神疾病的诊断几乎都是参照“量表”所规定的诊断标准,而不像躯体疾病那样有硬性的客观指标。钱秋谨说,对于成人ADD来说,确诊的一个前提条件,是要追溯到他童年时期有无表现出明显的ADD症状。这就需要仔细耐心的问诊,甚至让患者带着量表回家让父母提供线索。

《纽约时报》记者阿兰施瓦茨撰文指出,ADD的“过度诊断”主要是受利益的驱使。药商们游说了医生,使他们将越来越多的人诊断为ADD,以便卖更多的药。

实际上,在美国,反对精神疾病诊断的力量一直存在,最着名的是“山达基基督科学派”。他们认为,包括ADD在内的所有精神疾病都是“虚构的”,同时,他们对药物治疗有着一贯的敌意。而从事临床医疗的人(如布朗和钱秋谨)以及神经科学家(如克林贝里与高德伯格)则认为,如果通过磁共振成像技术来观察ADD患者的脑部结构,会发现这一精神疾病有着生物学的证据。

当然,高德伯格对ADD的流行有自己的理解与愧疚感有关。他认为,父母对小孩、个人对自己的失败产生愧疚,AAD的诊断则免除了罪恶感。在诊断标签激增的时代,这提供了免于为生命的失败责任的简便方法。同时,也符合不屈不挠的美国信念:什么都可以用正确的药丸来治好。

数字时代的“金鱼”

普通人最关心的,恐怕并不是这些学究式的门派之争,注意力涣散是每个人都会碰到的问题,人们最想知道的是,和赵飞相比,我们是否也病了呢?

一群喜欢玩弄数字的美国青年人创建了一个名为“统计学大脑”(https://www.statisticbrain.com)的网站,在该网站上,经美国国家医学图书馆生物技术信息中心认证的数字表明:2013年美国人的平均“注意跨度”是8秒,这个数字在2000年是12秒,而在鱼缸里不停甩尾游动的金鱼的注意跨度是9秒。对此,英国广播公司(BBC)在报道中说,上网刷屏成瘾,我们正在成为“数字时代的金鱼”。

“统计学大脑”网站解释说:注意跨度是不分心地集中精力于一项任务的时间长度。大多数教育家和心理学家相信,专注于一项目标对于完成任务来说非常关键。随着过去十余年来外界干扰因素的增加,我们的注意跨度在变得越来越短。

如今,办公人员大约每3分钟就会被打断或干扰一次;使用电脑的人平均同时打开8个窗口;公司员工在工作时受到干扰的因素包括:新邮件到来、电话铃响起,或者办公室有人敲门。一旦受到干扰,人们需要花费平均25分钟的时间来重新集中注意力,回到原有的工作状态。面对这样的环境,谁更“有病”呢?

布朗解释说,ADD综合征不像怀孕只有“怀了”或者“没怀”两种情况,它是一个连续状态的谱系。就像抑郁症一样,每个人都会在某些时候感到悲伤,但不会仅仅因为几周的悲伤就被诊断为抑郁症。而精神疾病的确诊都有一个额外的、也是根本的判断依据问题是否已经严重影响到患者的社会功能及正常生活。ADD的诊断也是这样。

对于ADD的确诊,钱秋谨好像刻意排除对环境因素的考量,而是着眼于患者本身的素质。她反问,“为什么老是提互联网呢?”如果不经过专业医师的诊断,普通人可能无法为自己划定“病”与“非病”的界线,更别说,ADD是一个即使在医疗界也有争议的话题。

2005年,美国精神病学家爱德华哈洛韦尔在《过载回路:为什么聪明人表现不佳》一文中首次提出了一个概念注意缺陷倾向(ADT)。哈洛韦尔解释说,不同于注意缺陷障碍,注意缺陷倾向不是天生的,而是现代职场的产物。现代忙碌生活让人的大脑忙着兼顾大量的输入与输出,以至于变得愈来愈分心、暴躁易怒、情绪冲动、坐立不安,久而久之会变得不能充分发挥潜能。

“许多人找我检查ADD,但我察觉有些人其实并无ADD的状况,因为只要一度假或转移到较放松的环境,症状就完全消失了。而真正的ADD,无论你身在何处,症状都不会消失。”哈洛韦尔如此解释他为何创造出ADT这个概念。虽然ADT并不是一个医学术语或新的精神疾病,但他仍建议那些有相关症状的白领,应当通过心理行为治疗来改善自己的生活质量。

注意缺陷障碍是人类自身的缺陷,同时,也是这个飞速变化的世界让这样的缺陷凸显出来。在被确诊为ADD后,赵飞虽然坚持服药,但也知道任何方法都难以根本改变自己。他主动换了一份与客户打交道较多的工作。“相信我总能找到一个适合自己ADD特质的工作与生活方式”。他现在的信心,是基于求医过程中对自己新的理解。

2024-02-05 02:15

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈